Самая беззащитная часть населения — конечно же, дети. Ранимые, с врождённым чувством справедливости, они более всего подвержены разрушительной силе войны. Как же жили подростки в годы Великой Отечественной, чем занимались, о чём мечтали? Было ли у них вообще детство? Разбираемся в новой части нашего цикла публикаций «Новосибирск военный».

Мест в детских учреждениях города не хватало и раньше, а с учётом эвакуированных из западных регионов проблема встала очень остро.

В первые два года Великой Отечественной в область вместе с родителями прибыло около 150 тысяч детей. А они должны ходить в школу. И государство любой ценой стремилось сохранить эту возможность, что бы ни происходило вокруг.

«Тот факт, что школы города и области начали новый учебный год ровно в назначенный день и час — 1 сентября в восемь утра, является в условиях военного времени фактом огромного политического значения», — пишет газета «Советская Сибирь» в 1941 году.

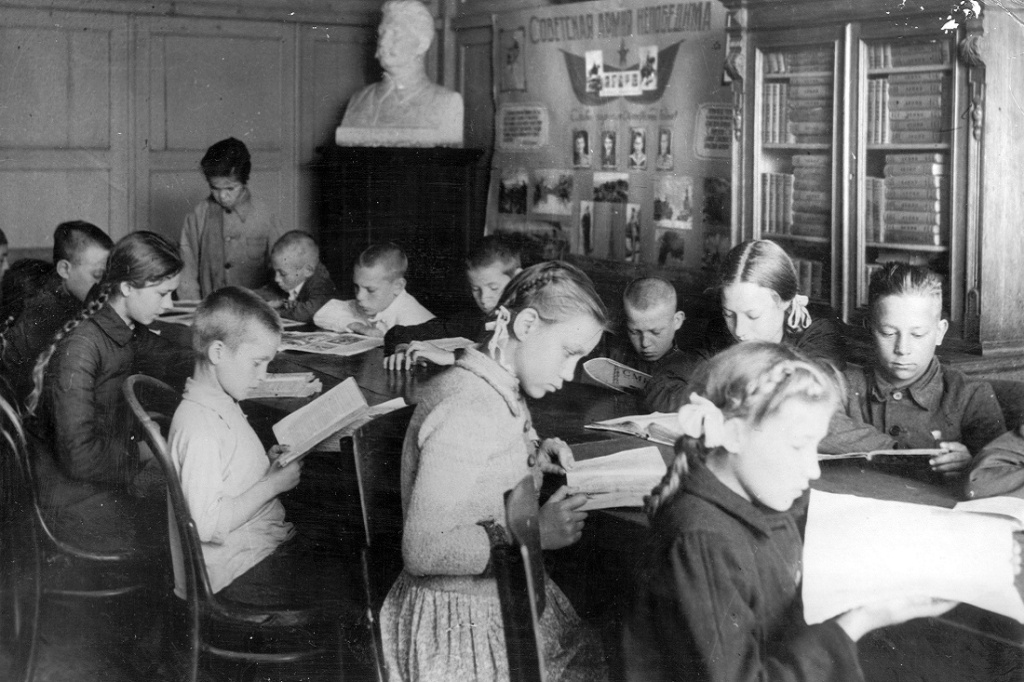

Получать знания приходилось в тяжёлых условиях. Из 74 школьных зданий 53 отдали эвакуированным предприятиям, госпиталям, военной цензуре, другим воинским постам. Под учебные кабинеты использовали клубы, агитпункты, красные уголки. Часто занимались в три и даже четыре смены, по три человека за партой, по 50 в классе, по 7−8 классов в параллели.

«Было три смены начиная с семи часов утра. Это что-то было ужасное, на переменах не протолкнуться кое-куда. Часто отключали электричество, керосиновая лампа была одна на весь класс» (В. Г. Липин).

Катастрофически не хватало школьных принадлежностей, учебников, бумаги.

«Первые буквы я писал на тетради, сделанной из старых пожелтевших газет, пером-„лягушкой“ (так его школьники называли), чернилами, приготовленными из сажи с молоком. Книжки и учебники появились только после окончания войны» (В. Н. Лабутин).

Внеучебная деятельность, как и сегодня, была обширной: различные соревнования, выступления. Популярен был выпуск боевых листков, сатирических стенгазет, например, с изображением своих школьных успехов в диапазоне от черепахи к самолёту.

«А нам говорили так: получаешь „5“ — убиваешь врага, получаешь „4“ — бьёшь, но не добиваешь, поэтому все норовили учиться на пятёрки» (Р. А. Брандт).

В школах и клубах шли бесплатные занятия в разных кружках. Ученики регулярно собирали металлолом, бумагу для производства картона, бутылки для горючей смеси, периодически тёплую одежду. Отправили около 12 тысяч посылок с вещами и подарками для солдат.

«Своим штабом ребята избрали квартиру №2 в доме №27 по Потанинской улице. Ребята разыскали огромный фанерный ящик, удобно уложили в него вещи, упаковали их и на одной стороне ящика написали: „Действующая армия, боевое подразделение, от детской бригады города Новосибирска“. Вложили письмо: „Дорогие товарищи-бойцы! Мы шлём вам наш горячий привет из Новосибирска и желаем вам полной победы над фашистскими захватчиками. Мы, ребята с Романовой и Потанинской улиц, обязуемся помогать вам в тылу, чтобы скорее разгромить зарвавшегося врага. Мы уже набрали около двух тонн лома чёрных металлов, а также посылаем вам эту скромную посылку“» («Советская Сибирь»).

«Кисеты делали, я помню свой кисет — чёрный такой был, и на нём голубыми нитками я вышила гладью „Бойцу“, а внутрь положила тетрадку, химический карандаш — туда же. Некоторые девочки не ели завтрак, а деньги эти берегли — мы собирали на танк, на самолёт. Потом нам запретили, сказали — всё, ребята, танков много, самолётов много» (Р. А. Брандт).

Например, пионеры и школьники Ордынского района внесли свыше 27 000 рублей на танки «Таня» и «Александр Невский», коллектив учителей и учащихся киселёвской средней школы №1 за три дня собрал 35 000 рублей на постройку танка «Дед Мороз», а ребята из новосибирской школы №67 вложили 2500 рублей в создание танка «Юный сибиряк».

Широко развивалось федякинское движение по поддержке детей фронтовиков, особое внимание обращали на семьи погибших. Ребята помощь сверстникам оказывали охотно, хотя сами, бывало, нуждались не меньше.

«Чувство голода, я помню, было постоянным и неизменным. Никто из нас не ныл, если голодный, бумажку пожуёшь, в животе перестаёт бурчать, всё спокойно и понятно, досидел до конца уроков. Мы говорили — вот кончится война, тогда поедим» (Н. П. Волкова).

«К нам впервые в коротенькой ещё жизни пришёл голод. Правда, каждый день в класс приносили для каждого по крохотной серой булочке и сверху две конфетки-подушечки. Чувство постоянного голода — пожалуй, самое памятное воспоминание военного детства» (В. Н. Тарасов).

Дети всегда отзывчивы. Их врождённые добрые намерения ещё не закрыты тяжёлым бременем быта. И именно среди школьников особенно ярко проявлялись примеры взаимовыручки.

«Выручали друг друга, если в классе кто-то оставался без картошки. Например, моя одноклассница Валька Мясникова лежит с температурой 40, и бабушка её, заболели, простыли, в избе холод собачий, есть им нечего. А нас же в классе 40 человек. Завтра приносит каждый по две картошки, по одному полену и по куску угля. А многим и больше дали» (Р. А. Брандт).

Ребята постарше большую часть внеурочного времени проводили в цехах предприятий.

Потребовалась системная профессиональная подготовка молодёжи. Многие уходили продолжать обучение в фабрично-заводские школы и уже через полгода, окончив ФЗО, становились полноправными рабочими.

«Я училась в третью смену в школе, а с утра мы шли работать на фабрику. Шили варежки с двумя пальцами, чтобы было удобно стрелять. Приходишь — гора обмундирования. Надо было посмотреть, пуговицы на месте ли. Были такие галифе, и потом узкая часть, и мы перешивали верёвки. Мы были дети, но мы работали» (В. Ломоносова).

Старшеклассники также выезжали трудиться в поле. В 1942 году в Западной Сибири в уборке урожая участвовали 430 тысяч школьников.

«Жили мы в старом зернохранилище, с одной стороны в отсеках для зерна — девочки, с другой — мальчики. Набили матрасовки сеном, с собой привезли маленькие подушки и одеяла. Вечерами, как бы мы ни уставали, всё равно пели и танцевали, с собой были две гитары, балалайка и медный таз, который одна из девочек прихватила из дома для умывания, но у нас он был вместо бубна» (Г. Г. Захарова).

Другие работали в госпиталях: в свободное время дежурили там в качестве санитаров, оказывали огромную психологическую помощь пострадавшим, читали им книги, бегали за семечками. Некоторые в этих солдатах видели своих отцов и братьев.

«Нам, детям, тоже нужно было это общение. Побыть рядом с раненым, почувствовать мужскую руку, гладящую тебя по голове, его колючие усы — всего этого мы были лишены дома» (В. Г. Липин).

В годы войны в городе показывали кино и сценические постановки. Шли и спектакли театра кукол Сергея Образцова, и цирковые представления. Большой популярностью у детворы пользовалась эвакуированная к нам зообаза, что находилась напротив Центрального рынка.

Здесь была собрана редчайшая коллекция диких животных: африканский лев, уссурийский тигр, африканская гиена, американская пума, индийский слон.

На зимние каникулы у школ и общежитий заливали катки, а в 1942 году горисполком устроил общегородскую ёлку в саду имени Сталина (ныне Центральный парк). В школах, детсадах тоже ставили ёлки и украшали их чем могли. Дети клеили из бумаги гирлянды и цепи, вырезали из газет и раскрашивали снежинки. Дед Мороз приходил на праздник частенько в образе партизана. Находились у него в мешке и конфетки для подарков, и бомбы для врага.

«В школе всегда отмечался Новый год. С ёлкой! Делали какие-то костюмы, какие-то спектакли ставили. А подарком могла быть одна конфета, и этого было достаточно» (Н. П. Волкова).

«У нас не было ёлочных игрушек, очень трудно было кусочек хлеба достать. Самая вкусная еда, которую я люблю до сих пор — чёрный хлеб, посыпанный сахаром» (И. Т. Ложкина).

Развлечения для детей находились в любое время года.

«Зимой у нас своё веселье: строим снежные крепости, лепим баб, катаемся с горки, прыгаем в сугробы с высокого забора. Снег чистый, ярко-белый, мы в нём тонем, как в пуховой постели. Ах, какое это удовольствие — вволю набарахтавшись, броситься спиной в высокий сугроб, широко раскинуть руки и глядеть в высокое небо» (Р. А. Бриллиантова).

«Детство прошло на ипподроме: футбол, пыльная дорога. Дед приносил жмых, бабка стряпала драники с отрубями — это был деликатес, и жмых, пока целый день бегаешь, жуёшь. А бабкин родственник, он работал в нашем мединституте на кафедре физкультуры, мне приносил футбольный мячик, но тогда ещё камера там была, шнуровка. И вот мы целый день гоняли в футбол» (Ю. П. Карандин).

Так или иначе, а детство остаётся детством, и оно у наших бабушек и дедушек всё-таки было. Но — другое, военное.

«Когда вспоминаешь все подробности того времени, так всегда задумываешься, сколько же всего человек может пережить, даже не верится» (В. В. Корсакова).