Новосибирск военный: культурный ковчег

Военную прописку в Новосибирске 1940-х получили знаменитый Ленинградский государственный академический театр драмы имени А. С. Пушкина, Ленинградский Новый театр юного зрителя, Московский государственный театр кукол Сергея Образцова, Белорусский государственный еврейский театр. Работали в городе и собственные театральные коллективы. О его культурной жизни в период Великой Отечественной продолжаем рассказывать в новой публикации из цикла к юбилею Победы. 3 сентября 1941 года из Ленинграда в Новосибирск прибыл театр имени А. С. Пушкина (Александринка). В составе труппы были народные и заслуженные артисты Екатерина Корчагина-Александровская, Юрий Юрьев, Василий Меркурьев, Константин Скоробогатов, Николай Черкасов и другие. «Помню, с каким радостным изумлением приехавшие актёры говорили о нашем городе и о нас: „Мы думали, что тут медведи ходят по улицам, а оказалось, что здесь такая высокая культура, гораздо выше, чем в иных европейских городах страны. А какой зритель!“» (З. Ф. Булгакова). Театр был «союзного подчинения», и город отвёл пушкинцам здание «Красного факела» вместе с квартирами сотрудников. Наш же театр перевели в город Сталинск (Новокузнецк). Уже через три недели после прибытия, 24 сентября, Александринка представила новосибирцам поднимающий патриотический дух спектакль «Суворов». Главную роль в нём исполнил К. В. Скоробогатов, уже известный сибирякам по популярному кинофильму «Пугачёв». Пьесу со сценой взятия Берлина русской армией в 1760 году публика приняла восторженно. Сцена из спектакля «Суворов», 1941 год. Фото: архив театра имени А. С. Пушкина Репертуар академического театра состоял во многом из русской классики, но уже в 1941 году труппа подготовила несколько работ о героической борьбе с фашизмом и даже об успехах Красной армии. Понравился новосибирцам и спектакль по пьесе А. Е. Корнейчука «Фронт». Премьера состоялась осенью 1942 года. Со сцены звучала открытая сатира на недочёты внутри вооружённых сил, и некоторые увидели в ней даже диверсию. Против постановки выступили отдельные военачальники, видимо, узнавшие себя. «Эта пьеса вредит нам, её нужно изъять, автора привлечь к ответственности. Виновных в связи с этим следует разобрать» (С. К. Тимошенко). «Я бы не знаю, что сделал с этим писателем, который написал эту пьесу. Это безобразная пьеса, я бы с ним разделался за такую пьесу» (И. П. Камер). Тем не менее Корнейчук был удостоен за «Фронт» Сталинской премии, в здании «Красного факела» спектакль сыграли 68 раз. Афиша театра имени А. С. Пушкина, 1941–42 годы. Фото: архив театра имени А. С. Пушкина За годы эвакуации Александринка провела 3253 зрелищных мероприятия, 11 постановок были премьерными, созданными в Новосибирске. На афишах этих спектаклей честно можно написать: «Сделано в Сибири». Другой творческий коллектив, прибывший к нам в эвакуацию, стал для города вторым детским театром. Это Новый ТЮЗ, который называли «самым модным» в Ленинграде. Наш же театр юного зрителя почти на два года выехал в Кузбасс — в Анжеро-Судженск. Первым сибирским спектаклем Нового ТЮЗа был «День живых» А. Бруштейн. В этом сезоне новосибирцы успели увидеть любимца девушек Павла Кадочникова, который скоро уехал на «Ленфильм» продолжать работать в кино. Приглашение на спектакль «День живых», 1942 год Коллектив также выступал на площадках домов культуры, в воинских подразделениях. Популярностью пользовался и женский ансамбль гусляров «Сами с усами», организованный внутри труппы. В декабре 1941-го к нам из столицы эвакуировали Государственный Центральный театр кукол с заслуженным артистом РСФСР Сергеем Образцовым. Он разместился в здании закрытой мечети (Фрунзе, 1а). Москвичи много ездили по Сибири, активно участвовали в организации общегородской новогодней ёлки и развлекательной программы зимних школьных каникул. В Новосибирске коллектив смог осуществить свою ещё довоенную задумку: создал спектакль «Король-олень», который продолжил тему популярнейшей «Волшебной лампы Аладдина». Постановка шла трудно. Сказывались скудость материальной базы, отсутствие музыкальных инструментов, психологическая усталость. Премьера состоялась 1 июня 1943 года в клубе Сталина, прошла она блестяще, в течение месяца пьесу сыграли 16 раз. У нас Сергей Владимирович готовил и «самый знаменитый кукольный спектакль ХХ века» — «Необыкновенный концерт», который объездил весь мир. Здесь же, в Новосибирске, нашёлся идеальный исполнитель и голос кукольного конферансье Эдуарда Апломбова, одним своим видом мгновенно вызывающего зрительские улыбки. Это Зиновий Гердт, познакомившийся с образцовским театром в одном из новосибирских госпиталей. Белорусский государственный еврейский театр перебрался в Новосибирскую область тоже в декабре 1941-го. Материальная база была почти «на нуле»: костюмы, реквизит — всё погибло в Белоруссии. Главный дирижёр коллектива Соломон Эмерман по памяти восстанавливал партитуру всех постановок. 8 марта 1942 года БелГОСЕТ поднял занавес. В Доме Ленина, на сцене Новосибирского ТЮЗа, труппа представила историческую пьесу известного еврейского поэта Шмуэля Галкина «Бар-Кохба». Её события (борьба иудеев против римлян), хотя и происходили почти два тысячелетия назад, хорошо накладывались на современность. Артисты очень боялись реакции публики: всё-таки это не привычные носители еврейской культуры, а жители далёкой Сибири, которые не понимают идиша (специально были распечатаны русскоязычные программки). Но опасения не оправдались: зрители хорошо поняли тему спектакля и тепло его приняли. В составе белорусского театра работал и молодой, ещё неизвестный композитор Оскар Фельцман. В Новосибирске БелГОСЕТ поставил 14 пьес, из которых семь — новых. Состоялось 244 спектакля. Большим счастьем, по словам артистов, «было выступление на заводе, производящем мыло. После выступления каждый получил кусок очень дефицитного в то время товара». Все театры взаимодействовали с воинскими частями, госпиталями и агитпунктами. Ещё в 1941 году коллективу Александринки за активную военно-шефскую работу вручили знамя Наркомата обороны СССР. Труппа отправила на фронт немало подарков и тёплых вещей, показала десятки специальных спектаклей, вся выручка за которые поступала в фонды обороны. Весной 1943-го работники эвакуированных театров и нашего оперного собрали деньги на постройку 12 самолётов. Константин Адашевский и Александр Борисов из Александринки вместе с известным новосибирским баянистом Иваном Маланиным создали еженедельную сатирическую радиопередачу «Огонь по врагу», которая стала очень популярной у жителей города. К. Адашевский, А. Борисов и И. Маланин в радиопередаче «Огонь по врагу», 1942 год. Фото: НГАДТ «Красный факел» «В одном из госпиталей заслуженная артистка Рашевская и артистка Певцова организовали драматический кружок из выздоравливающих бойцов. Первое выступление „своих“ артистов имело очень большой успех. На вечере присутствовало более 700 человек. Некоторые больные настояли, чтобы их принесли в зал на носилках» (В. Южина). Артисты театра в госпитале, 1943 год. Фото: НГАДТ «Красный факел» В 1942 году появились театральные фронтовые филиалы для выступлений в частях действующей армии. Программы состояли из набора эстрадных миниатюр, скетчей, простых пьес, легко воспринимаемых и дающих солдатам как отдых, так и запал на дальнейшую борьбу. Афиша фронтовой бригады театра имени А. С. Пушкина, ноябрь–декабрь 1942 года. Фото: НГАДТ «Красный факел»

Новосибирск военный: авиаград

Немецкая разведка в секретных документах 1940-х годов называла наш город авиаградом, имея в виду объёмы производства самолётов для фронта. Новую главу цикла публикаций «Новосибирск военный» мы посвящаем истории легендарного завода, носящего имя лётчика В. П. Чкалова. С 1936 года завод горного оборудования «Сибмашстрой» официально перепрофилировали. Он стал выпускать истребители И-16 конструктора Н. Н. Поликарпова («ишаки»), получил имя В. П. Чкалова. В 1941 году приступил к производству самолёта ЛаГГ-3. С началом войны 153-й завод принимает пять авиационных предприятий: из Киева, Москвы и Ленинграда. Серийный выпуск Як-7 Составы с оборудованием разгружали круглосуточно. Его количество выросло в семь раз, а производственные мощности — более чем в 4–5 раз. За год 10 цехов было реконструировано, создано 22 новых. В корпусах, которые ещё находились в «лесах», устанавливают и налаживают станки. Предприятие переходит к работе над истребителями Як. Монтаж эвакуированного оборудования в механическом цехе завода №153 «С гордостью вспоминаю, что уже через три недели после прибытия эшелонов нашего завода начался регулярный выпуск самолётов на новом месте, а ещё через три месяца мы не только восстановили, но и значительно увеличили выпуск по сравнению с московским» (Яковлев А. С.). К концу 1941 года выдали первую партию Як-7Б — 21 самолёт. Неприхотливая, простая в управлении машина была любима лётчиками. За 1942 год сделали уже 2211 Яков. Для работников предприятий возводили жильё, столовые, детские сады. По Каменскому шоссе (ныне проспект Дзержинского) и на Золотой горке заводу выделяют большой земельный участок, было выстроено 200 бараков, что дало возможность разместить в отдельных комнатах семьи шести с лишним тысяч рабочих, приехавших с эвакуированными цехами. Жилые бараки завода №153 Самым тяжёлым был первый год становления оборонного города. Продолжительность смен порой достигала 16 часов. Более половины работавших на Чкаловском заводе — женщины и подростки. «У нашей группы 26 июня 1941 года должна была быть защита дипломов, а война началась 21 июня. Некоторые группы успели получить дипломы, а мы — нет. Объявили приказ о призыве всех на завод Чкалова, для работы. Мы остались без защиты, но выпускники дали нам написанные от руки дипломы» (Гутов А. Ф.). На предприятия мобилизовали всех, кого могли. «Детей 14–15 лет по повесткам, как в армию, призывали в город на работу из всех сельских районов. Их привезли сразу в ФЗО, обучали, они получали специальности токарей, клепальщиц, в общем, те специальности, которые нужны были на заводе. Они работали по 12–18 часов в сутки. Иногда даже не приходили в барак, а ночевали на заводе. Там были трубы обогрева, а ведь холодно зимой, так они около этих труб постоят немножко, погреются, поспят — и снова работать» (Клименко И. П.). К началу 1942 года число обучающихся выросло в три раза. Ребятам зачастую приходилось выполнять самую сложную работу. Они пролезали в узкие части корпуса самолётов и изнутри проклеивали их специальным клеем. А клей этот был едким: разъедал кожу рук. Но кто-то же должен был брать на себя эту обязанность. Скидку на возраст не делали — все трудились в условиях жесткой дисциплины. За опоздание на смену тогда выговором не отделывались. Выпускники школы ФЗО Вася Чулков и Толя Ануфриев, 1944 год 15-летний Олег Морозов монтировал радиостанции в кабинах пилотов. «Погрузишь это всё на себя и идёшь. Кабина пилота у Як-9 очень маленькая, там не то что двоим, одному не развернуться. И хоть я высохший был весь от голода, всё равно очень тесно» (Морозов О. Л.). На предприятии организовали школу мастеров социалистического труда, учредили почётное звание «Стахановец военного времени», широкий размах приняло движение двухсотников под девизом «Работать за себя и за своего товарища, ушедшего на фронт». Это означало выполнять две нормы как минимум. Так, слесарь-разметчик Н. Д. Санин, встав на вахту в честь защитников Сталинграда, выполнил задание на 51 400 процентов, заменив труд 241 револьверщика и 250 слесарей. Исключив лишние операции, за три минуты ударник сделал 160 деталей-пружин, тогда как ранее на изготовление одной уходило шесть минут. Это был рекорд всесоюзного значения. К началу 1942 года в городе стало уже 3800 двухсотников и трёхсотников. Тысячники завода цеха 3 завода №153 Производительность труда всячески стимулировали: премиями, возможностью быстро повысить квалификационный разряд, соцсоревнованием за переходящее Красное знамя обкома ВКП(б). Газета «Советская Сибирь» регулярно публикует сообщения об успехах горняков, металлургов, рыбаков, животноводов: «На вас теперь будет смотреть весь Советский Союз. Вы вступили на путь славы, и вы должны оправдать надежды всей страны». В ходу была и психологическая практика сталинских заданий, сатирических листовок и личных писем с фронта отдельным отстающим рабочим. Стимулирующее письмо Условия труда были тяжелейшими. К тому же работающих не могли обеспечить качественной едой. Из-за нехватки посуды часто первое наливали в консервную банку, а второе вываливали прямо в протянутые ладони. Но руководители предприятия старались материально поддерживать коллектив, в первую очередь передовиков и стахановцев, которые даже имели право получать второе горячее питание «без вырезки талонов». «Дали нам, всем девочкам, к восьмому марта талоны на чулки. Когда мы пошли в магазин, то чулок не было, так мы эти подарочные чулки и не получили, вернее, не купили, потому что все полки были пустые и нечего было покупать» (Лутковская А. В.). Приказ по заводу имени В. П. Чкалова Кроме самолётов, в 1942 году чкаловцы наладили выпуск и другой продукции, полезной фронтовикам: финских ножей, алюминиевых чашек, ложек, солдатских котелков. Летом 1942-го молодёжь завода обязуется бесплатно построить четыре машины имени Героев Советского Союза: Зои Космодемьянской, Лизы Чайкиной, Любы Земской, Саши Чекалина. Эту технику комсомольцы передают лётчикам прямо на аэродроме предприятия. В ответ с фронта шли телеграммы: «„Лиза Чайкина“ сумела за себя постоять. На ней сбито уже семь фашистских стервятников». Комсомольская машина имени Любы Земской Ответственность за срыв выпуска была огромная. Невыполнение плана приравнивали к преступлению. В августе завод занял второе место во Всесоюзном социалистическом соревновании, вышел на первое место среди предприятий Новосибирской области, план 1942 года был выполнен на 100,9%. Отправка самолётов на фронт В 1943-м началось движение комсомольско-молодёжных «фронтовых бригад». Победителей называли «гвардейцами тыла». Статус лучшей комсомольской бригады Новосибирска удерживала бригада Феликса Немировского с завода имени В. П. Чкалова. Производство крайне нуждалось в научной поддержке. 19 августа 1941 года вышло постановление ГКО №513 о создании в Новосибирске филиала №2 Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) имени профессора Н. Е. Жуковского. Организацию возглавил один из основоположников аэродинамики, Герой Социалистического Труда Сергей Алексеевич Чаплыгин. Продувка модели самолёта в аэродинамической трубе Т-203 Научно-теоретические

Новосибирск военный: герои неба

Совсем не зря считается, что лётчик-испытатель — верный друг и помощник авиаконструктора. От результата этой работы зависят десятки и сотни жизней других людей. В новой публикации из цикла «Новосибирск военный» рассказываем о героизме тех, кто своим ежедневным трудом в тылу приближал Великую Победу. Первые испытания на заводе №153 (ныне имени В. П. Чкалова) провели ещё 4 ноября 1937 года. На первой изготовленной здесь машине — истребителе И-16 — в небо поднялся Александр Филиппович Тамара. Полёт прошёл успешно, и «деревянный ишачок» запустили в серийное производство. 23 мая 1938 года при испытаниях И-16 на предприятии гибнет первый лётчик-испытатель Николай Баранов. 14 июня 1941 года — ещё одна катастрофа: с УТИ-4. Жертвами стали лётчик-испытатель Иван Гаращенко и находившийся на борту контролёр ОТК авиазавода Б. А. Ткачёв. Здание первой лётно-испытательной станции завода №153. 1936–39 годы В конце 1941 года начальником ЛИС (лётно-испытательной станции) завода назначили знаменитого лётчика, полковника Бориса Александровича Туржанского — одного из первых Героев Советского Союза, получивших это звание в Испании ещё в 1936 году. Это был самый тяжёлый военный период для предприятия: переорганизация производства на истребители Як. И сам самолёт был ещё не доведён, и сборка многих машин, сдаваемых на ЛИС, не отвечала техническим требованиям. В августе и сентябре 1942-го из-за некачественного изготовления крыльев два самолёта потерпели катастрофу, шесть сняли с полётов. За третий квартал сожжено семь авиамоторов. А фронт требовал всё больше техники. К концу 1942 года на заводском аэродроме скопилось 255 собранных машин, из которых испытано было только 185. «Каждый новый серийный самолёт проходит программу лётных испытаний. За 20–30 минут полёта испытатель должен проверить скорость и маневренность машины, проверить её на фигуры высшего пилотажа, убедиться в её прочности, надёжности и быстроходности. Только после этого самолёт может быть передан военным» (Яковлев А. С.). Лётчики-испытатели работали с большим напряжением — от зари до тёмных сумерек. И 22 ноября 1942-го при испытании очередного Як-7Б происходит нелепая трагедия. Уже приземлившись и заруливая на стоянку, гибнет опытный Никодим Яковлевич Симонов. Был уже вечер, темно, и в это время с аэродрома взлетал другой самолёт. Столкнувшиеся машины загорелись. Взлетавший лётчик Лазарев успел выскочить из кабины, а Симонов сгорел из-за заклинившего фонаря. Внедрение новых технологических процессов без должной проверки, низкая квалификация работников ОТК часто приводили к массовому браку. В первые два месяца 1943 года было забраковано 40 комплектов крыльев Як-9 и ручное управление на 90 самолётов, в мае — по причине некачественной сварки — 70 комплектов шасси. ЛИС завода в годы войны Отгрузка готовой продукции постоянно задерживалась. За 24 дня мая 1943 года завод недодал фронту 45 машин, а он «требует самолётов немедля». Последовали оргвыводы. Туржанский был переведён на завод №82 в Тушино, за ним сменился и директор Романов. Согласно его докладу, в течение 1942-го и до 1 марта 1943 года с самолётами предприятия произошло 12 аварий и 10 катастроф. Из них шесть катастроф — с Як-7Б. Аварии в основном касались поломок шасси. Две катастрофы с гибелью двух пилотов случились прямо на заводском аэродроме. Остальные восемь зарегистрировали в авиаполках пятой запасной авиационной бригады. На месте аварии самолёта Як-9 При авиазаводах формировали специальные воинские части, где проводили испытания серийных машин в полном объёме боевой работы, а также проходил подготовку и переобучение лётный состав. В частности, в 1943 году авиабригада, дислоцируемая в Новосибирске, отправила на фронт 799 лётчиков и 2843 человека инженерно-технического состава. Подробные данные мы находим в документах заместителя командира 5-й ЗАБ В. И. Пантелеева: «За 1943 год произошло 15 катастроф и 15 аварий самолётов. Всего 30 лётных происшествий». Каждое происшествие зарисовывали. И таких кроков в архивных делах хватает. Схема района катастрофы в Коченёвском районе, 1943 год Тем не менее комиссия завода и военной прокуратуры отвергла претензии лётчиков и установила, что вины предприятия в этих катастрофах не было. По результатам проверки командующий ВВС СибВО заявил новосибирскому обкому КПСС о том, что относительно качества выпускаемых самолётов никаких претензий к заводу №153 нет. Постепенно разрыв между выполнением плана по сборке и по сдаче техники к бою снижался. Чкаловцы не забыли своего руководителя — именем Туржанского названа одна из последних машин, отправленных на фронт. Парень, который спас город Летом 1943-го Новосибирск потряс взрыв. Пожалуй, сегодня самый известный в городской истории той войны. Василий Илларионович Старощук в 1935 году окончил Новосибирский аэроклуб, с началом Великой Отечественной подал заявление об оправке на фронт, но был оставлен продолжать обучить пилотов. В. И. Старощук В апреле 1942 года Василий Старощук всё-таки уходит на передовую. Его назначают в 900-й истребительный полк восьмой воздушной армии Юго-Западного Сталинградского фронта. Совершил 30 боевых вылетов, сбил немецкий истребитель «Мессершмитт» (Ме-109), но в октябре и сам был подбит, совершил вынужденную посадку, был контужен. После госпиталя лётчик вернулся в Новосибирск, подал заявление о продолжении службы в действующей армии и с 31 декабря 1942 года был определён на завод имени Чкалова. В. И. Старощук возле учебного самолёта «Я плохо помню своего отца, мне было всего 10 лет. Но не забуду, с какой нежностью отзывалась о муже мама. Держа меня на руках, она показывала мне тающий след в небе от пролетевшего самолёта и гордо говорила: „Смотри, дочка, вот твой папа летит над городом“» (Старощук Л. В.). Как рассказывал сын лётчика, Владимир, в тот июльский день 1943 года отец уже закончил испытания, но его попросили проверить ещё один самолёт. Это был Як-7Б. Выполнив упражнения, Василий Илларионович уже начал было возвращаться и шёл на снижение, как случилась авария. Поступила команда оставить самолёт, прыгать. Но внизу был город, и Старощук принял решение дотянуть. Он летел вдоль Красного проспекта, чтобы сесть на большой пустынной площади Сталина (ныне Ленина). Даже шасси уже выпустил. До цели оставалось немногим более 500 метров. «Раздался страшный вой, и затем взрыв был. Я соскочил с окна и прямо сюда прибежал. Ещё не было ни милиции, никого не было. Народ стекался. В промежутке между мединститутом и фармацевтической фабрикой дом был бревенчатый. И он упал прямо под фундамент дома. Он в подпол вошёл, как бы провалился. В доме была пожилая женщина, её контузило. Потом милиция, всех разогнали, стали там раскопки делать» (Калашников В. И.). Падение произошло рядом с нынешним зданием Дома быта (Красный пр-т, 50). Сейчас на этом месте несколько кафе, а тогда стоял жилой деревянный дом. Место падения самолёта Як-7Б (отмечено красным) «От него, конечно, мало чего осталось: собрали полтора–два килограмма ошмёток… Окно квартиры

Новосибирск военный: ленинградское сердце сибирского города

Если говорить о связях новосибирцев и жителей северной столицы — Петербурга, Ленинграда, то правильно будет обратиться ещё к концу позапрошлого, XIX века. Выпускниками петербургских вузов были почти все первостроители нашего города: Института путей сообщения имени императора Александра I — Константин Яковлевич Михайловский, Николай Георгиевич Михайловский, Викентий Иванович Роецкий, Николай Аполлонович Белелюбский и Николай Борисович Богуславский, Григорий Моисеевич Будагов, Николай Павлович Меженинов, Николай Михайлович Тихомиров, Николаевского инженерного училища — Владимир Константинович Жандр. Далее — мэр Владимир Ипполитович Жернаков, выпускник Петербургского университета, архитектор Андрей Дмитриевич Крячков — выпускник Института гражданских инженеров императора Николая I и т. д. В 1918-м моряков-радиотелеграфистов Балтийского флота направили в Ново-Николаевск устанавливать первую в городе радиостанцию (с диапазоном вещания 3000 км); в 1930-м в город переехал из Ленинграда ТЮЗ, ставший краевым Западно-Сибирским театром юного зрителя; в 1930-е ленинградские специалисты помогали в строительстве и оборудовании наших промышленных гигантов. И самый яркий след, ещё не забытый, — это война. В годы Великой Отечественной у ленинградцев и новосибирцев сложились особые, тесные отношения. Они сохраняются и сегодня. В северной столице до сих пор с любовью и уважением встречают сибиряков. Вы, быть может, замечали это даже на себе — стоит упомянуть, что ты приехал в Питер из Новосибирска, реакция местных жителей (особенно старшего поколения) сразу меняется: тебе готовы подсказать, помочь. Всё это — результат того доброго приёма, оказанного горемычным беженцам нашими бабушками и дедушками. 128 тысяч ленинградцев нашли в Новосибирске второй дом. После войны наш город стал как минимум на 1/6 часть ленинградским. Смотрите сами: в 1941 году в нём проживало 450 тысяч человек, 1945-м стало уже 609 тысяч. 159 тысяч человек чистого прироста (это с учётом не вернувшихся с войны)! Эвакуация детей из Ленинграда Уже в августе 1941-го город принял первые четыре эшелона эвакуированных из Ленинграда женщин и детей. Ещё до прибытия в город их обеспечивали на станциях питанием, медпомощью, а паровозы — топливом. Список детей-ленинградцев 2-го Болотнинского детского дома 37 ленинградских детских домов с 3528 воспитанниками нашли пристанище в Новосибирске. Теперь здесь живут уже их дети и внуки. «Нас на руках выносили. Стояла телега, и славная Александра Павловна, директор дома малютки, начала укладывать детей в коробочки — многие были немощными и не могли сидеть. В детстве мне каждый год снилась война. Каждый год я просыпалась от ужаса. То, что было на вокзале, когда я маленькая сидела, как бомбили вокзал и как бегали люди — это мне приснилось очень сильно. Мне было, наверное, около трёх лет, оттуда меня уже привезли в Новосибирск на поезде. На Алтайке нас разгружали. Было обращение, чтобы детей из Ленинграда брали в семьи. Мама пришла в дом малютки и сказала: „Мне бы девочку, на меня похожую“. Меня вывели к ней. Я на неё смотрю, она на меня смотрит. Я подошла, взяла её за руку и сказала: „Мама“» (Л. Н. Евдокимова). «Ей было лет 17, а выглядела она на все 70. Волосики на руках были зелёного цвета. Её везла из блокадного Ленинграда женщина-капитан, старшая сестра. Девочке ещё нельзя было много есть, мама варила для неё кашу, кормила маленькими порциями» (М. Ф. Заливина). В январе 1942-го в Ленинград отправили эшелон масла, подготовленный Новосибирским жиркомбинатом. В марте эшелон вернулся обратно, вновь привезя эвакуированных жителей. Прибывшие по возможности прикреплялись к бытовым и лечебным, к детским учреждениям, к столовым, получали топливо. В округе ускоренно строили жильё упрощённого типа — засыпные землянки на косогорах рек, деревянные бараки в рабочих посёлках. Условия, конечно, были далеко не столичные. Электричество в бараках было редкостью, на половину помещения полагалось по две стеариновые свечи в месяц. Водоснабжение, канализация, бани — отдельная история. Предложение по использованию сквозных проходов Беженцам даже привыкнуть к новой жизни было тяжело. «Ещё я помню, как новая девочка, из эвакуированных, во дворе вдруг закричала: „Мама, мама, кошка, кошка, лови скорей!“ И побежала за ней, а мать её держит. Я никому ничего не сказала, пришла домой и поделилась с матерью. Она мне говорит: „Никому об этом не рассказывай“. Я говорю: „Зачем она хотела поймать её?“ Вот когда она мне рассказала, что эта девочка — ленинградка и что блокадники ели кошек, я в такой ужас пришла… Мама говорит: „Никогда и никому не говори, она не виновата, а её будут дразнить, зачем это нужно?“» (Р. Д. Малянова). Чтобы дать возможность разместиться эвакуированным семьям, в городе освободили десятки тысяч квадратных метров жилья. Ещё больше для этого использовали служебных площадей. Для проживания приспосабливали «сараи, подвалы, чердаки по типу мансард». Новосибирцы делились с прибывшими не только кровом — отдавали им вещи свои и своих родных, ушедших на фронт. Ведь у многих беженцев с собой даже не было верхней одежды — лишь документы да небольшие котомки. Зимой 1942-го в Новосибирске стояли сильные морозы. Температура воздуха иногда опускалась ниже –40 градусов. Приезжие замерзали. Спасали местные жители — доставали из гардеробов тёплые вещи, сколько есть, и раздавали эвакуированным. Делились едой, жильём. Норму в девять квадратных метров на человека тогда урезали до двух. Сибиряки прибывших понимали и с честью исполняли свой братский долг. А ленинградцы — истощённые, больные — отвечали благодарностью. Конечно, не все новосибирцы были так сознательны. Освобождение площади зачастую происходило за счёт горожан. Некоторые предприятия переводили в другие населённые пункты области, работники тоже переезжали. Не всем нравилось, что в их домах занимали комнаты чужие люди. Бытовало даже такое злое словцо — «вакуированные». Но это было нетипичным явлением. С июля по ноябрь 1941-го регион принял более 30 крупных предприятий с оборудованием и кадрами. В том числе десяток — ленинградских. В этом ряду — завод «Электроинструмент», обувная фабрика «Пролетарская свобода», электровакуумный завод «Светлана», завод имени Коминтерна, инструментальный имени Воскова, оптико-механический завод (ЛОМО). Кроме заводов, фабрик, научных институтов, в область приехали различные тресты, вузы. Например, тот самый Ленинградский институт инженеров путей сообщения. Анкета Ленинградской филармонии. 1942 г. Годы Великой Отечественной обеспечили Новосибирску и культурный прорыв. Военную прописку у нас получили знаменитая «Александринка» — Ленинградский театр драмы имени Пушкина, Ленинградский театр юного зрителя, Ленинградская филармония с её известным симфоническим оркестром. На время в наш город привезли тысячи исторических экспонатов. Пять этажей здания оперного театра стали самым крупным музейным хранилищем планеты. В 1944-м блокада в городе на Неве была прорвана. Это событие стало праздником и для Новосибирска. В городе развернули неделю усиленной помощи Ленинграду. Все предприятия передавали ему сверхплановую

Новосибирск военный: повседневная жизнь города

«Сибирь далеко от фронта. Но она далеко, если расстояние измерять по географической карте. Фронт Отечественной войны мы воспринимаем сердцем», — так выражал настроения тылового Новосибирска писатель Савва Кожевников. Даже здесь, за тысячи километров от кровопролитных сражений, тягот и лишений в те годы было предостаточно. Лето 1941-го ещё как-то не ощущалось военным. Не прекращали работать цирк и кинотеатры, не начался ещё поток беженцев, не прибыли эвакуированные предприятия. Домашний уют (улица Белинского, 49) Резко увеличилась нагрузка на загсы. Чисто молодожёнов, зарегистрировавших официальный брак в первые дни войны, выросло в разы по сравнению с предыдущей неделей. Всего в 1941-м было заключено на треть браков больше, чем в 1940-м, а число разводов упало более чем в десять раз. В первую очередь бракосочетание понадобилось военнослужащим и парам, уже жившим вместе и имевшим детей. Это обеспечение социальной защиты ещё даст свои положительные результаты. Изображение: плакат 1941 года С осени всё сильно усложнилось. Война пришла и за тысячи километров от линии фронта, в далёкую Сибирь. В город один за одним прибывали эшелоны с беженцами, оборудованием заводов, ранеными бойцами. За два года через новосибирский эвакопункт прошло почти 1,5 млн человек. Кроме этого, в районы Новосибирской области были интернированы сотни тысяч советских немцев и представителей других национальностей. Это было хорошее пополнение рабочей силы. Части спецпереселенцев повезло осесть в Новосибирске, где они создавали «копай-города» (половина окошка — в земле, половина — на улице) и работали на стройках и предприятиях. В августе в Новосибирске утвердили комплекс мероприятий по противовоздушной обороне города, а в октябре даже был объявлен «период угрожаемого положения», ввели правила светомаскировки, за нарушение которых некоторых руководителей объектов и просто жителей привлекали к ответственности. «Хоть в городе и не было действий, а обязательно надо было, чтобы висели черные занавески. Мы заклеивали окна, чтобы свет не проникал в окна. Тогда боялись, что японцы могли прилететь» (Л. Д. Минина). Изображение: плакат 1941 года Первый год становления оборонного города был, пожалуй, самым тяжёлым. На заводы привлекали женщин, подростков. Рабочий день длился по 12–16 часов. Несмотря на уплотнение и приспособление подсобных помещений, жилья явно не хватало. Даже на благополучном гиганте — заводе имени В. П. Чкалова — каменные дома-новостройки составляли 27,9%, остальное — сборно-щитовые и каркасно-засыпные бараки (66,8%), а также землянки и полуземлянки (5,3%). Что уж говорить о новых, только прибывающих предприятиях. Понятно, что условия были тяжелейшие, особенно зимой. Стены промерзали, покрывались к утру инеем. За ночь воду в вёдрах затягивало льдом. Спали в верхней одежде, для приготовления пищи и для умывания растапливали снег. Катастрофически не хватало посуды, одежды, обуви, особенно эвакуированным, которые приехали в Сибирь практически без вещей. Жилой городок завода имени Чкалова Город жил в режиме экономии продовольствия, воды, электричества. Эвакуированным на половину барака полагалось по две стеариновые свечи в месяц. В определённые часы гражданам запрещали пользоваться электроплитами и утюгами, учреждениям нельзя было тратить электроэнергию на отопление. Строго регламентировались и осветительные нужды. Топливо и дрова, конечно, тоже были нормированы. Дефициту способствовал и перевод тылового автомобильного парка на твёрдое топливо: на машинах устанавливали печурки, паровой силой приводящие в действие двигатель, — только успевай подкидывать. Централизовано в городе отапливали лишь небольшое количество помещений, среди них — здание оперного театра. У простого населения популярны были железные печки-«экономки». Максимально использовали отходы лесных и деревообрабатывающих предприятий, но в топку шли и заборы, и скамейки, и деревянные тротуары. Заготовка дров, 1940-е годы Большие проблемы были и с транспортом. Часть автомобилей отправили на фронт, часть трамваев переоборудовали под грузовые. Многие новосибирцы вынуждены были часами добираться до своих рабочих мест. Трамвай на площади Сталина (ныне Ленина) С 1 сентября 1941 года во всей стране ввели нормированное снабжение продуктами и карточки на хлеб, сахар и кондитерские изделия, с ноября — на мясо и рыбу, жителей прикрепляли к торговым точкам. Потеря карточек, их кража были большой трагедией для рядового жителя, обрекала его на «голодование». И не только его, ведь у многих кормилец в семье был один. Карточки не восстанавливались, месяц до выдачи следующих приходилось буквально побираться по знакомым, искать другие пути приобретения продуктов. Например, широко практиковался обмен домашних вещей на продовольствие. Продовольственные карточки, 1943 год Отоваривание карточек зачастую уже было проблемой. Например, вместо сахара могли выдать карамель. А вместо мяса — субпродукты, в ходу были сыворотка, обрат, потроха, кости. Рыночные цены на некоторые продукты в течение войны выросли в десятки раз и стали практически неподъёмными для простых трудящихся. Многие не выдерживали, прямо за станком падали в обмороки, опухали от голода, но работали. Великим подспорьем стало вхождение огородничества в повседневную жизнь горожан. Распахивали палисадники у домов, даже скверы и газоны. А будущая площадь Маркса на левом берегу вообще была большим огородом. На сборе урожая, 1942–1944 годы Картофель был практически безотходным продуктом, вплоть до «шалупайек» — тонко очищенную кожуру высушивали, а потом мололи. «Самая любезная пища — это драники, но это хорошие, а были ещё так называемые „тошнотики“, они из перемёрзшей картошки, в которой ничего не оставалось, кроме синего крахмальчика. По сегодняшним меркам он был похож на овсяное печенье, но только это было омерзительно по вкусу» (Н. П. Волкова). Жители старались не пропустить ни одного известия с фронта, внимали уверенному голосу Левитана, прислушивались к стуку калитки. «Особенно было тяжело, когда люди получали похоронки. Мы окружали этого человека, готовы были всё отдать, только бы успокоить. Ну а как успокоить, когда умирали дети?» (В. В. Корсакова) Открытые статистические данные показывают, что в период июля 1941-го – августа 1944-го года смертность в Новосибирской области превысила довоенный уровень почти на треть. Из-за преобладания смертности над рождаемостью естественный прирост населения обратился в естественную убыль. Объявление на городских улицах, 1941–45 годы В 1943-м в области (без учёта Новосибирска) умерло 8767 человек. Из них 20% — от туберкулёза, 6% — от авитаминоза и дистрофии. По данным историка А. Г. Теплякова, в 1943–1945 годах в Новосибирске от голода погибли 3,5 тысячи человек. Для решения проблем с питанием при предприятиях создавали отделы рабочего снабжения (ОРСы), с 1943 года коллективы города стали активно развивать собственные подсобные хозяйства. В 1944-м их число выросло уже до 450. Работникам заводов, школьникам приходилось иногда месяцы проводить в поле, где условия проживания в пронизываемых ветрами бараках были ещё хуже, чем в городских «трущобах». При всей тяжести повседневного труда обычная жизнь не останавливалась: в магазины по утрам завозили свежий хлеб, расширилась сеть здравпунктов и медицинских амбулаторий, в школах

Новосибирск военный: помощь фронту

С самого начала Великой Отечественной войны в Новосибирске и области развернулось движение помощи фронтовикам. Оно проявлялось в самых разных формах. Население вносило пожертвования в Фонд Красной армии, собирало средства на постройку различных видов боевой техники. Специальные счета для приёма добровольных взносов работали во всех отделениях Госбанка. Трудящиеся Новосибирска сдают ценности в Фонд обороны страны, 1941 год Предприятия устраивали трудовые вахты с перечислением зарплаты на именные бронепоезда, танки, самолёты. Фаворитом в народной любви была авиация. Осенью 1941 года молодые рабочие области провели два масштабных субботника для сбора средств «На постройку боевой авиаэскадрильи „Новосибирский комсомолец“», это вылилось в целый ряд последующих воскресников по всему региону. В них приняли участие тысячи людей, в том числе пенсионеры и учащиеся школ. Девяти самолётам Як-7 присвоили особые наименования: появились звено «Комсомол Нарыма», звено «Комсомол Кузбасса», звено «Новосибирский комсомол» и «Новосибирский пионер» с пионерским значком на фюзеляже. 4 июня 1942 года состоялась торжественная передача боевых машин в войска. Вскоре в обком ВЛКСМ пришла весточка с фронта: «Ваши комсомольские истребители дерутся на юге и дерутся хорошо». Сборка комсомольской машины имени Любы Земской, 1942 год А взносы продолжали поступать. К 21 июня 1942-го на счету постройки авиаэскадрильи имени Комсомола №14007 было уже почти 3 млн рублей. И молодёжь завода Чкалова продолжала делать именные самолёты. Их называли в честь погибших молодых героев войны: Зои Космодемьянской, Александра Чекалина, Лизы Чайкиной, Любы Земской. В ответ с фронта шли телеграммы: «„Лиза Чайкина“ сумела за себя постоять. На ней сбито уже 7 фашистских стервятников». За годы войны фронт получил с завода шесть эскадрилий «Новосибирский комсомолец». В январе 1943-го медицинские работники Октябрьского района Новосибирска передают 50 тысяч рублей на постройку эскадрильи санитарных самолётов «Сибирский медработник». Подключаются преподаватели и студенты Новосибирского медицинского института: они внесли 96 131 рубль. Знаменитый хирург, профессор Владимир Михайлович Мыш — 20 тысяч рублей. На пожертвования строят и самолёт «Донор Сибири». Областные организации Осоавиахима к началу 1943 года собрали 4,8 миллиона рублей, которые пошли на изготовление танковой колонны «Новосибирский осоавиахимовец». В Фонд обороны также поступили 1,3 тысячи рублей на танковую колонну «Новосибирский милиционер» и 6 тысяч рублей от новосибирских баптистов-евангелистов на производство танка «Минин и Пожарский». Коллектив учителей и учащихся киселёвской средней школы №1 за три дня собрал 35 тысяч рублей на танк «Дед Мороз», а ребята из новосибирской школы №67 внесли 2,5 тысячи рублей на строительство танка «Юный сибиряк». Квитанция о внесении сбережений от Н. Ф. Хорошкиной, 1943 год Не отстают и сельские труженики. «Пчеловод колхоза „Красный пахарь“ Пихтовского района Егор Васильевич Муравьёв внёс на постройку боевого самолёта для Красной Армии 100 тысяч рублей. На авиазаводе он сам выбрал самолёт и дал ему имя „Таёжник“» («Советская Сибирь»). Василий Ефремович Егошин, пчеловод сельхозартели «Путь Ильича» Новолуговского сельсовета, в феврале 1943 года на свои личные сбережения купил самолёт, назвал его «Колхозник Егошин» и подарил лётчику майору Владимиру Плотникову. На митинге при передаче боевой машины сказал: «Я хочу, чтобы товарищ Плотников был моим сыном, так как у меня нет сыновей». Владимир Плотников ответил: «У меня нет родителей, и я желаю быть сыном Егошина. Я заверяю вас как родного отца, что я оправдаю ваше доверие, буду беспощадно громить немецкую свору». Газета Ордынского района «Ленинская трибуна» приводит сводку средств, собранных к 25-летию ВЛКСМ: на строительство I-й эскадрильи самолётов «Новосибирский комсомолец» — 150 тысяч рублей; на II-ю эскадрилью — 134 тысячи; 200 тысяч — на танковую колонну «За Родину»; 74 тысячи — морякам подшефного Северного флота, в том числе 34 тысячи — на подводную лодку «Новосибирский комсомолец»; пионеры и школьники района внесли свыше 27 тысяч рублей на танки «Таня» и «Александр Невский». Коллектив преподавателей барабинской школы №2 перевёл свой однодневный заработок на создание танковой колонны «Народный учитель». И таких примеров множество. Нарым — страшное место ссылки, но и там люди собирали деньги для покупки военной техники. «Нарымские колхозники решили построить на свои средства танк „Нарымчанин“. Члены артели „Красный рыбак“ Кривошеинского района отчислили на постройку танка доход с 285 трудодней» («Советская Сибирь»). И именно инициатива комсомольцев Нарымского округа в сентябре 1941 года положила начало сохранявшемуся всю войну движению по сбору средств на эскадрильи истребителей «Новосибирский комсомолец». Заключённые Сиблага НКВД также внесли свой вклад в помощь армии. В лагерях наладили производство «лыжно-пулемётной установки для перевозки пулемёта системы „Максим“ в зимнее время и ведения боевого огня, не снимая пулемёта с лыж». На 10 декабря 1941 года в Новосибирске было выпущено 500 таких комплектов, и работу в этом направлении продолжали. Тогда же заключённые изготовили 20 тысяч пар лыж для управления вещевого снабжения войск НКВД Западно-Сибирского военного округа, которые, в частности, были отправлены в город Куйбышев Новосибирской области, где в сентябре 1942 года формировалась наша 29-я отдельная лыжная бригада. Памятка НКВД по изготовлению лыжно-пулемётной установки, 1941 год В июне 1943 года в Новосибирске проходил II областной съезд молодых рабочих. «В президиум съезда несут мешки, в них — деньги, собранные на постройку самолётов. 100 тысяч, 72 тысячи, 65 тысяч, — называют делегаты сумму. А когда гвардии майор Овчуков предложил делегатам начать сбор средств на „катюши“, сразу понесли мешки с надписью „На катюши“» («Советская Сибирь»). Менее чем за год труженики Новосибирской области — комсомольцы, молодые рабочие, колхозники, интеллигенция — дали 6 миллионов рублей на достройку подводной лодки М-107 («Малютка»), которой 18 июня 1943-го приказом наркома ВМФ было присвоено наименование «Новосибирский комсомолец». 10 августа она была торжественно передана морякам и вошла в состав Северного флота. Подводная лодка «Новосибирский комсомолец», город Полярный, 1943 год Помогали фронту и артисты Новосибирска: как местные, так и эвакуированные из других городов. Весной 1943-го это были работники Новосибирского театра оперы и балета, Ленинградской филармонии, театра имени Пушкина, Нового ТЮЗа, Белорусского драмтеатра. Джаз-оркестр Леонида Утёсова, базировавшийся в Новосибирске, «построил на свои средства и передал Красной армии» самолёт «Весёлые ребята» с начертанным на борту наказом «Бей немцев». Изображение: газета «Советская Сибирь» Известный иллюзионист Вольф Мессинг, работавший в Новосибирске в 1941–1944 годах, подарил фронту два самолёта. Вольф Мессинг и Константин Ковалёв при передаче самолёта Не будет преувеличением сказать, что значительная часть боевой техники, полученной Красной армией, была изготовлена на личные сбережения и средства простых жителей нашей страны: рабочих, колхозников и даже школьников. Несмотря на собственное неблагополучие, голод и лишения, трудящиеся Новосибирской области за годы войны направили на эти цели 233 миллиона рублей. Женщины, старики, дети собрали десятки тысяч индивидуальных и коллективных

Новосибирск военный: щит милосердия

В конце июля 1941 года в Новосибирск прибыл первый санитарный поезд с фронта: 350 раненых. Уже в начале войны в городе создали 26 госпиталей, позднее их количество достигло 35. Они заняли как уже действующие медицинские учреждения, так и здания 21 школы, торгового техникума, пединститута, которые оказались очень удобны. В кабинетах химии и физики, где есть вода, обычно устраивали операционные, в спортзалах размещали приёмный покой или команду выздоравливающих, которые уже сами могли помогать медперсоналу. На территории Западной Сибири дислоцировался РЭП №62 (распределительный эвакуационный пункт), примерно половина госпиталей которого размещалась в Новосибирской области. Медицинский персонал и раненые в военном госпитале Новосибирска На 20 января 1942 года в регионе работало уже 118 эвакогоспиталей на 62 850 коек, в феврале медицинские учреждения разделили по профилям. В Новосибирск в основном везли раненых с нейрохирургическими, челюстно-лицевыми проблемами, протезных. Схема размещения эвакогоспиталей в Новосибирске, 1941 год За годы войны у нас было проведено 55 тысяч хирургических операций, сотни тысяч рентгеноисследований. В городе выполнили свыше 17 500 переливаний крови. В 1942 году в Новосибирской области насчитывалось 9760 доноров. Приходили целыми коллективами из учреждений, с предприятий. Одна только Александра Прокопьевна Зимина сдала в общем 23,6 литра крови и была награждена знаком «Отличник санитарной обороны СССР»: «Мою кровь можно брать в таких количествах и так часто, как найдёте нужным. Заранее отказываюсь от какой бы то ни было компенсации за взятую у меня кровь». Слава о новосибирских госпиталях летала по всем фронтам. Здесь ставят на ноги! 412 военно-санитарных «поездов, спасающих жизнь» принял РЭП-62 за годы войны. Когда раненые в эшелоне узнавали, что их везут в Новосибирск, они искренне радовались. Ведь там, в далёкой Сибири, «ангелы милосердия», которые сделают всё возможное, чтобы смерть отступила. Госпитальный вагон музея на станции Сеятель Сложнейшие операции делали иногда буквально чудом… Врач 5-го отделения Зинаида Адольфовна Левина решила спасти обречённого на инвалидность бойца Ивана Герасимова, лишившегося и слуха, и речи. После нескольких сеансов гипноза раненый дрожащим от волнения голосом промолвил: «Неужели и правда, что я снова полноценный человек?..» Уровень лечения и реабилитации был на высоте. Согласно справке военно-медицинского музея Минобороны СССР от 1977 года, в Новосибирске «находилось на лечении 112 266 чел. раненых военнослужащих». Общий показатель возврата бойцов в армию по РЭП-62 оказался почти 50% от поступивших. Это огромная заслуга всех военных медиков и в первую очередь академика Владимира Михайловича Мыша, основателя сибирской школы хирургов. В годы Великой Отечественной он был главным консультантом эвакогоспиталей СибВО. Операция в госпитале Следы нескольких из них остались в искусстве и литературе. В Новосибирске проходил лечение будущий известный актёр театра и кино Зиновий Ефимович Гердт. На фронте он получил тяжёлое ранение в левое бедро. Ноге угрожала ампутация, но в нашем городе Гердту сделали первые операции. «Потом меня привезли в Новосибирск. Там я перенёс три операции. В Новосибирске был такой жестокий военный хирург, который говорил, что чем больше раненый кричит на столе, тем меньше он страдает в койке. Мне без наркоза, под местной анестезией он долбил эту кость. Три раза! Негодяй, жуткий негодяй! Я боялся этого! Боль жуткая. Но, действительно, через час уже не так больно, чем, когда после наркоза» (З. Е. Гердт). Зиновий Гердт в роли Паниковского. Кадр: фильм «Золотой телёнок», 1968 год В том же госпитале в 1943 году совершил несколько операций хирург Валентин Войно-Ясенецкий, автор монографии «Очерки гнойной хирургии», также широко известный как святитель Лука. Один из наших стационаров описывает Анатолий Иванов в своём романе «Вечный зов». Это госпиталь №3620, который находился в бывшей железнодорожной школе №128 на станции Инская (улица Первомайская, 96). В нём Кирьян Инютин с ампутированными ногами фактически был спасён старой нянечкой из Нижней Ельцовки. В первые же дни Великой Отечественной войны в Красную армию мобилизовали сотни врачей, фельдшеров и медсестёр из действующих лечебных учреждений. Кадров в них не хватало. По штатному расписанию один врач приходился на 50 больных, медсестра — на 30, нянечка — на 25. Нужно ли говорить, что основным персоналом в больницах были женщины? Это они переносили тяжелораненых, поднимали их по лестницам, дарили добро и надежду, сутками, бывало, не выходили из госпиталя. На операции в эвакогоспитале №3609 Школьники, студенты тоже в свободное время дежурили там в качестве санитаров. «Часто нас просили писать письма. Для меня, 12–13-летнего мальчишки, они были непонятны. Часто начинались так: „Передаю низкий поклон…“ А дальше следовали чуть ли не на страницу перечисления: шурину, деверю, сватье, куме… А в конце: „У меня всё хорошо. Скоро подлечусь и снова отправлюсь бить фашистов“. А у самого руки или ноги нет» (В. Г. Липин). «Я не верила, что папа погиб, думала, что он ранен, поэтому часто бегала в госпиталь, который расположился в школе, и помогала раненым бойцам чем могла: то карандаш, то бумагу принесу. Чтобы солдат мог письмо домой написать. А то с подружками концерт устроим. Я любила читать басню — до сих пор её помню» (И. П. Клименко). Подростки также готовили бинты. Это называлось «щипать корпию». Списанные простыни рвали на полосы, но они кровь почти не впитывали. Тогда ткань разреживали, частично выдёргивали из неё нитки — она становилась пористой и уже вполне годилась хотя бы для грубой перевязки. Работники завода №350 помогают ухаживать за ранеными в госпитале «Я помню, как отличались палаты раненых. Танкисты все были обгорелыми, а вот лётчики были сплошь все переломанными. Обычно мы ходили к ним после „мёртвого часа“, так назывался раньше сон-час» (Р. А. Брандт). «Первое время возвращалась домой вся в слезах. Я не могла без боли, без дрожи и страха смотреть на страдания, на отсутствие рук и ног, на слепых, обгорелых, беспомощных. Ночами снились кошмарные сны, я стонала, и мама часто меня будила» (З. И. Масаева). Над госпиталями брали шефство предприятия, театральные коллективы. Для раненых регулярно устраивали выступления и концерты, проводили киносеансы, работали библиотеки-передвижки, проходили шахматные турниры. Двое раненых играют в шахматы в палате эвакогоспиталя №3609 В начале 1946-го на итоговой конференции в Москве министр здравоохранения РСФСР Андрей Третьяков подчеркнул, что Новосибирск входит в число городов, которые можно считать «гордостью советского здравоохранения», превратился в крупный научно-методический, консультационный и лечебный центр по оказанию высококвалифицированной помощи раненым воинам. Группа награждённых врачей, медсестёр и раненых эвакогоспиталя №1503 По официальным данным, в новосибирских госпиталях умерло 1389 фронтовиков. Имена 109 бойцов увековечены на бывшем городском кладбище в Берёзовой роще, но в основном их хоронили на воинском кладбище, которое в июле 1941 года специально организовали в

Новосибирск военный: Ленинградская филармония в эвакуации

Далеко на западе гремит Великая Отечественная война. Гибнут мирные люди, сгорают материальные и культурные ценности. Но Новосибирск не находится в стороне от событий. Он тоже оказался на линии фронта. Фронта спасения. Наш далёкий сибирский город стал не только крупнейшим оборонным центром, но и культурным ковчегом для театров, музеев, музыкальных коллективов всей страны. 4 сентября 1941 года в Новосибирск приехали артисты знаменитой Ленинградской филармонии. Ещё не получив мест заселения и не распаковав вещи, прямо из вокзального зала ожидания музыканты отправились на выступления в воинские части и госпитали. А струнный квартет, выйдя из эшелона и увидев готовящихся к отправке на фронт солдат, расчехлил инструменты и прямо на перроне устроил импровизированный концерт. Коллектив разместили в новосибирском клубе имени Сталина (ныне ДК Октябрьской революции). На следующий день после приезда филармония провела совещание, главным вопросом которого было: что играть в Сибири — серьёзную академическую музыку или оперетту, более доступную неискушённой публике. Решено было остановиться на первом. С 9 сентября начались шефские концерты филармонии, и 4 октября она открыла свой 21-й сезон. Состоялся концерт симфонического оркестра во главе с Е. А. Мравинским. Звучали Интернационал, Глинка, Мусоргский, Чайковский. Собственно, новосибирская филармония работала уже более четырёх лет, с приездом ленинградцев её деятельность останавливают. Тем не менее первые месяцы концертный зал клуба Сталина заполнялся от силы на треть, и то это были в основном эвакуированные ленинградцы, местные жители действительно не понимали серьёзную музыку, они просто не знали, как её нужно слушать. «„Загнать“ туда „гегемона“ было невозможно. Когда распространитель приходила на завод с предложением билетов, то слышала: „Что это? Опять симфония? Нет, нам не нужно“» (А. А. Орлова). Тогда был придуман хороший ход. Филармония вместе с театром имени Пушкина и Третьяковской галереей создали «лекторий искусств», не ограничивающийся пропагандой музыки. Лекции перед концертом читали художественный руководитель Ленинградской филармонии И. И. Соллертинский, народный артист СССР Ю. М. Юрьев, искусствовед Н. С. Моргунов и другие. И вскоре 600-местный зал стал постоянно собирать аншлаги, были даже созданы специальные симфонические циклы и конференции для постоянных слушателей. В одном здании с филармонией находилась областная научная библиотека, и лекторы использовали для подготовки её фонд. Также на центральной площади города круглосуточно работал громкоговоритель, который передавал фронтовые новости и последние известия. А в промежутках между этими передачами звучала музыка. Чаще всего это были военные песни и марши, но иногда «вкрапливалась» и классика. Ленинградская филармония принимает шефство над комбинатом №179. Более того, по просьбе властей Кировского района с 1943 года её филиал начал работать и в промышленном левобережье, проводя концерты в клубе имени К. Цеткин и в саду Кирова. Порой выступления были сборные: в первом отделении — симфонический оркестр Мравинского, а во втором — Леонид Утёсов. 17 мая 1942 года в город специальным самолётом доставили партитуру Седьмой «Ленинградской» симфонии Д. Д. Шостаковича. Приехал и сам композитор. 9 июля состоялось эпохальное культурное событие: Ленинградским симфоническим оркестром в присутствии автора знаменитое произведение было исполнено. «Я чрезвычайно рад, что мне удалось приехать в Новосибирск и услышать родные, неповторимые звучания: ни один из оркестров, игравших мои произведения, не добился такого совершенного воплощения моих замыслов» (Д. Д. Шостакович). «Премьера Седьмой симфонии прошла триумфально. Г. И. Амосов сказал мне, что он никогда не забудет ту овацию, которую новосибирцы устроили в тот вечер» (Е. Е. Фёдоров). «Я только что вернулся домой с концерта необыкновенного. Таких концертов на долю человека за всю его жизнь приходится немного. Для того, чтобы это случилось, надо, чтобы события огромного значения, в которых живут художник и страна, вдохновили его на создание гениального произведения, доходящего до самого твоего сердца» (Л. О. Утёсов). Кстати, на этой же сцене полугодом ранее Леонид Утёсов провёл другую премьеру — он впервые в стране исполнил песню «Жди меня», вскоре ставшую знаменитой. Музыку к ней на стихи Константина Симонова написал Евгений Горбенко, хорошо известный новосибирцам. Седьмая симфония в течение недели звучала четыре раза: 9, 11, 12 и 15 июля. В Новосибирске было одно из первых исполнений этого шедевра. Весной 1942-го оркестр Большого театра СССР под управлением С. А. Самосуда представил его в Куйбышеве (ныне Самара) и в Москве, а 22 июня, в годовщину начала Великой Отечественной войны, в Лондоне состоялась зарубежная премьера симфонии — её сыграл Лондонский симфонический оркестр под управлением Генри Вуда. Лишь через месяц после Новосибирска оркестр Ленинградского радиокомитета исполнил это произведение и в блокадном Ленинграде. Но не все отзывы об этой симфонии были благодарными. Например, в комитет по делам искусств при СНК СССР, ЦК ВКП(б) и Новосибирский обком ВКП(б) поступило письмо персонального пенсионера Я. И. Гуральского, который называл произведение «карликом» и браком на идеологическом фронте: «7 симфония — не более и не менее как скрипучие колеса немазаной телеги. <…> Почти все газеты уже в который раз с восторгом оповещают, что в США признали “гениальность” Шостаковича и его 7 симфонию. <…> Будучи последовательным в силу большевистской логики, могу предъявить „идеологам“ и защитникам 7-й симфонии Шостаковича тяжёлые обвинения вредительского характера, мешающие и тормозящие росту нашему на идеологическом фронте». Ленинградцы помогли и московским коллегам. В декабре 1941-го в Новосибирск из столицы прибыл Государственный центральный театр кукол С. В. Образцова. Его оркестру не хватало музыкантов. Здесь кукольники поставили давно планируемый спектакль «Король-олень», который продолжал тему популярнейшей «Волшебной лампа Аладдина». 1 июня 1943 года на сцене клуба Сталина блестяще прошла премьера. «Людям, уставшим от тяжких условий военного быта, истосковавшимся по родным местам, живущим в вечной тревоге за своих близких на фронте, этот спектакль казался окном, приоткрытым в новую мирную жизнь, жизнь, которая уже была не за горами. Победно звучали в увертюре трубы оркестра Ленинградской филармонии» (Е. В. Сперанский). Кроме того, коллектив из города на Неве участвовал в музыкальном сопровождении официальных правительственных встреч. 12 июня 1944 года Новосибирск посетили вице-президент США Генри А. Уоллес, глава торговой палаты США Эрик Джонстон и представитель Республиканской партии Вильям Вайт. По окончании визита они совершили прогулку по реке Оби в сопровождении ансамбля красноармейской песни и пляски и артистов Ленинградской филармонии. С 1944 года в её репертуар вошли очень популярные оперы «Евгений Онегин» и «Мадам Баттерфляй», а также лёгкая музыка: проводили вечера вальсов и полек Иоганна Штрауса. В июле 1944-го состоялся цикл прощальных выступлений Ленинградской филармонии: 16-го — концерт симфонического оркестра в клубе имени К. Цеткин, 22-го — творческая встреча оркестра с постоянными слушателями в клубе Сталина,

Новосибирск военный: другое детство

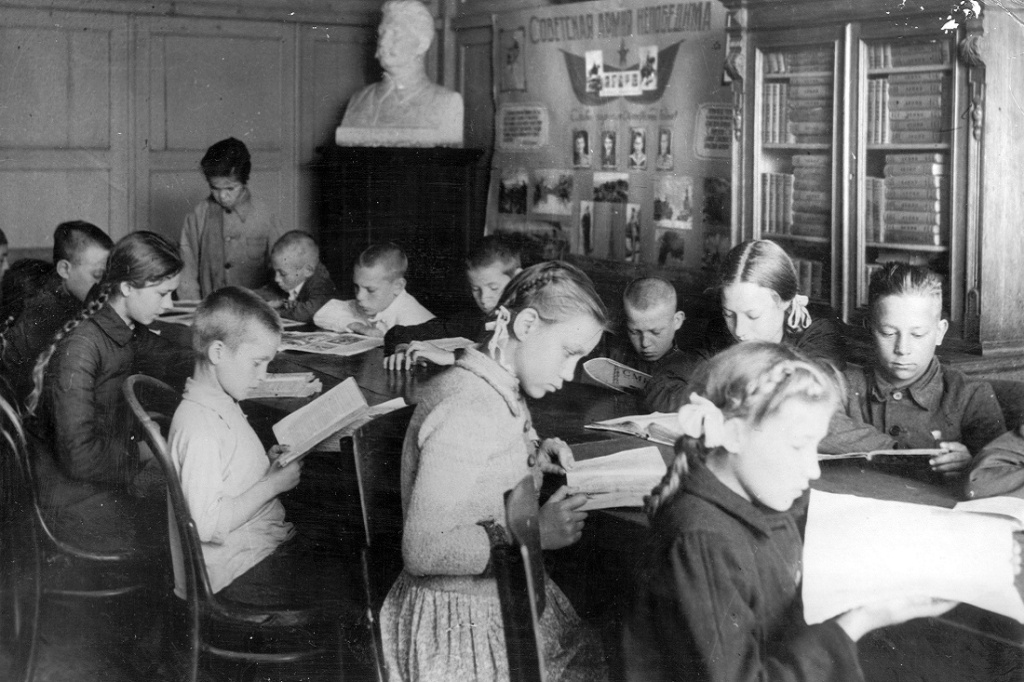

Самая беззащитная часть населения — конечно же, дети. Ранимые, с врождённым чувством справедливости, они более всего подвержены разрушительной силе войны. Как же жили подростки в годы Великой Отечественной, чем занимались, о чём мечтали? Было ли у них вообще детство? Разбираемся в новой части нашего цикла публикаций «Новосибирск военный». Мест в детских учреждениях города не хватало и раньше, а с учётом эвакуированных из западных регионов проблема встала очень остро. В первые два года Великой Отечественной в область вместе с родителями прибыло около 150 тысяч детей. А они должны ходить в школу. И государство любой ценой стремилось сохранить эту возможность, что бы ни происходило вокруг. «Тот факт, что школы города и области начали новый учебный год ровно в назначенный день и час — 1 сентября в восемь утра, является в условиях военного времени фактом огромного политического значения», — пишет газета «Советская Сибирь» в 1941 году. Получать знания приходилось в тяжёлых условиях. Из 74 школьных зданий 53 отдали эвакуированным предприятиям, госпиталям, военной цензуре, другим воинским постам. Под учебные кабинеты использовали клубы, агитпункты, красные уголки. Часто занимались в три и даже четыре смены, по три человека за партой, по 50 в классе, по 7−8 классов в параллели. «Было три смены начиная с семи часов утра. Это что-то было ужасное, на переменах не протолкнуться кое-куда. Часто отключали электричество, керосиновая лампа была одна на весь класс» (В. Г. Липин). Катастрофически не хватало школьных принадлежностей, учебников, бумаги. «Первые буквы я писал на тетради, сделанной из старых пожелтевших газет, пером-„лягушкой“ (так его школьники называли), чернилами, приготовленными из сажи с молоком. Книжки и учебники появились только после окончания войны» (В. Н. Лабутин). Внеучебная деятельность, как и сегодня, была обширной: различные соревнования, выступления. Популярен был выпуск боевых листков, сатирических стенгазет, например, с изображением своих школьных успехов в диапазоне от черепахи к самолёту. «А нам говорили так: получаешь „5“ — убиваешь врага, получаешь „4“ — бьёшь, но не добиваешь, поэтому все норовили учиться на пятёрки» (Р. А. Брандт). В школах и клубах шли бесплатные занятия в разных кружках. Ученики регулярно собирали металлолом, бумагу для производства картона, бутылки для горючей смеси, периодически тёплую одежду. Отправили около 12 тысяч посылок с вещами и подарками для солдат. «Своим штабом ребята избрали квартиру №2 в доме №27 по Потанинской улице. Ребята разыскали огромный фанерный ящик, удобно уложили в него вещи, упаковали их и на одной стороне ящика написали: „Действующая армия, боевое подразделение, от детской бригады города Новосибирска“. Вложили письмо: „Дорогие товарищи-бойцы! Мы шлём вам наш горячий привет из Новосибирска и желаем вам полной победы над фашистскими захватчиками. Мы, ребята с Романовой и Потанинской улиц, обязуемся помогать вам в тылу, чтобы скорее разгромить зарвавшегося врага. Мы уже набрали около двух тонн лома чёрных металлов, а также посылаем вам эту скромную посылку“» («Советская Сибирь»). «Кисеты делали, я помню свой кисет — чёрный такой был, и на нём голубыми нитками я вышила гладью „Бойцу“, а внутрь положила тетрадку, химический карандаш — туда же. Некоторые девочки не ели завтрак, а деньги эти берегли — мы собирали на танк, на самолёт. Потом нам запретили, сказали — всё, ребята, танков много, самолётов много» (Р. А. Брандт). Например, пионеры и школьники Ордынского района внесли свыше 27 000 рублей на танки «Таня» и «Александр Невский», коллектив учителей и учащихся киселёвской средней школы №1 за три дня собрал 35 000 рублей на постройку танка «Дед Мороз», а ребята из новосибирской школы №67 вложили 2500 рублей в создание танка «Юный сибиряк». Широко развивалось федякинское движение по поддержке детей фронтовиков, особое внимание обращали на семьи погибших. Ребята помощь сверстникам оказывали охотно, хотя сами, бывало, нуждались не меньше. «Чувство голода, я помню, было постоянным и неизменным. Никто из нас не ныл, если голодный, бумажку пожуёшь, в животе перестаёт бурчать, всё спокойно и понятно, досидел до конца уроков. Мы говорили — вот кончится война, тогда поедим» (Н. П. Волкова). «К нам впервые в коротенькой ещё жизни пришёл голод. Правда, каждый день в класс приносили для каждого по крохотной серой булочке и сверху две конфетки-подушечки. Чувство постоянного голода — пожалуй, самое памятное воспоминание военного детства» (В. Н. Тарасов). Дети всегда отзывчивы. Их врождённые добрые намерения ещё не закрыты тяжёлым бременем быта. И именно среди школьников особенно ярко проявлялись примеры взаимовыручки. «Выручали друг друга, если в классе кто-то оставался без картошки. Например, моя одноклассница Валька Мясникова лежит с температурой 40, и бабушка её, заболели, простыли, в избе холод собачий, есть им нечего. А нас же в классе 40 человек. Завтра приносит каждый по две картошки, по одному полену и по куску угля. А многим и больше дали» (Р. А. Брандт). Ребята постарше большую часть внеурочного времени проводили в цехах предприятий. Потребовалась системная профессиональная подготовка молодёжи. Многие уходили продолжать обучение в фабрично-заводские школы и уже через полгода, окончив ФЗО, становились полноправными рабочими. «Я училась в третью смену в школе, а с утра мы шли работать на фабрику. Шили варежки с двумя пальцами, чтобы было удобно стрелять. Приходишь — гора обмундирования. Надо было посмотреть, пуговицы на месте ли. Были такие галифе, и потом узкая часть, и мы перешивали верёвки. Мы были дети, но мы работали» (В. Ломоносова). Старшеклассники также выезжали трудиться в поле. В 1942 году в Западной Сибири в уборке урожая участвовали 430 тысяч школьников. «Жили мы в старом зернохранилище, с одной стороны в отсеках для зерна — девочки, с другой — мальчики. Набили матрасовки сеном, с собой привезли маленькие подушки и одеяла. Вечерами, как бы мы ни уставали, всё равно пели и танцевали, с собой были две гитары, балалайка и медный таз, который одна из девочек прихватила из дома для умывания, но у нас он был вместо бубна» (Г. Г. Захарова). Другие работали в госпиталях: в свободное время дежурили там в качестве санитаров, оказывали огромную психологическую помощь пострадавшим, читали им книги, бегали за семечками. Некоторые в этих солдатах видели своих отцов и братьев. «Нам, детям, тоже нужно было это общение. Побыть рядом с раненым, почувствовать мужскую руку, гладящую тебя по голове, его колючие усы — всего этого мы были лишены дома» (В. Г. Липин). В годы войны в городе показывали кино и сценические постановки. Шли и спектакли театра кукол Сергея Образцова, и цирковые представления. Большой популярностью у детворы пользовалась